川面から吹き上がり、夜空を彩る豪快な花火。はたまた、並んで風に揺れるピンクと水色の朝顔…。

暑さ盛りの8月。浅草2丁目で、軒先に涼しげな夏の風物詩が並ぶ、民家のような佇まいの小さな店を見つけた。瓦が乗った軒の更に上には、年月を感じさせる一枚板の看板。右から読ませる横書きの文字が達筆すぎて一瞬戸惑ったが「ふじ屋」と読めた。

花火や朝顔は、実はこの店で買える「染絵てぬぐい」。額にはめて油絵のイーゼルのように店の前に立ててあったから、もはや絵画のよう。淡い色の朝顔などは見ているだけで、風鈴の音が届いてきそうだ。

古き和の文化を受け継ぐこの店の創業は昭和21年、西暦では1946年。終戦の翌年である。この店の手ぬぐいが、敗戦の絶望から立ちあがろうとする日本人を支えたかどうかは分からないが、銭湯では間違いなく裸のお付き合いを支えてきたはずである。小さな石鹸がカタカタ鳴る時も、私の頭の中では、南こうせつの首に巻いてあるのはいつも手ぬぐいだ。

と、手ぬぐいが持つどちらかといえばシャビー(死語か?)なイメージは、この小さな店に足を踏み入れた瞬間に、裏切られた。

色の洪水である。店先にあった朝顔や花火が絵画なら、華やかな色彩の手ぬぐいが額の中でピタっと延ばされ店の壁を埋め尽くしている様は、まるで画廊。

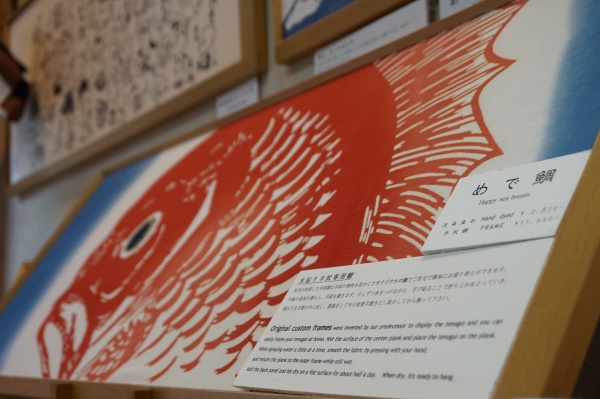

花もあれば月もある。人もいれば動物もいる。おまけに七福神から招き猫までいる。大漁旗のような真っ赤な鯛に至っては、被写体がレンズに近づきすぎてしまって慌ててシャッターを切った写真のように、手ぬぐいのわずか35センチの幅の中に、腹や背の一部が収まり切れていない。

「画角をはみ出るようなデザインもうちの特徴で、描かないところで大きさを想像させます」

そう教えてくれたのは、店の3代目になる川上正洋さん(37歳)。川上さんは、手ぬぐいの柄を描く絵師でもある。

「ふじ屋」の手ぬぐいは伝統的な技法で染められている。

畳んだ生地の上に、川上さんら絵師が描いた絵から作った型を載せ、染めてはいけない部分に糊をひく。そうして染料を流し込む。「注染(ちゅうせん)」と呼ばれる技法だそうだ。

上の生地から下の生地までが均一に染まり、畳んだ分だけ同じ絵の手ぬぐいが出来上がる仕組み。染め上がりに裏表がなくなる。生地の表だけに模様をペタペタとプリントして大量生産された商品とは、こだわりが違う。

店のホームページには、「手ぬぐいのように裏表のない仕事を」という駄洒落までが飛び出るこだわりようだ。念の為に確認しておくが、こだわっているのは駄洒落の方ではない。

そのように染められる絵柄は、時にユーモラスである。

例えば「目くじら」という名前の絵柄。黒の地に白い大きな三日月のような形が描かれているが、それが鯨の目。江戸時代に、その鯨の目を横向きに飾り、「目くじらを立てちゃいけませんよ」と洒落たそうだ。手ぬぐいの作り手は昔から、駄洒落が好きだったらしい。

「昔から遊び心があった」と川上さんは言う。口が裂けても駄洒落と言わないあたり、さすが職人である。

別の手ぬぐいには、青い地球の上に「○」と「一」が描かれていた。「阿吽(あうん)」を示しているという。「阿吽」とは古代インドのサンスクリット文字に由来し、万物の始まりと終わりを表す。東日本大震災の後に鎮魂の思いも込めて描かれたものだそうだ。

手ぬぐいに染める絵柄は絵師の自由だ。川上さんはこう話す。

「時代を超えて残るようなものが一点でも描けたらいいと思う」

手ぬぐいは、文字通り手をぬぐうもの、つまりハンカチである。同じ用途のモノを表しながら、英語のハンカチの方が分かりやすいというのも変だが、給食でパンを食べるようになった日本人には、今となっては毎日の通学時に持たされて日常に溶け込んだハンカチに比べ、手ぬぐいの方が敷居が高く感じるからだ。だが、手ぬぐいの使い方はもっと自由でよいのだという。

膝掛けにしたり、コースターにしたり、 弁当箱を包んでも良い。店には、手ぬぐいを使って作った手提げ袋やハンチング帽、ペットボトル入れなどという現代的なアイテムもあった。

手ぬぐいを手ぬぐいとして使わない究極は、「額に入れて飾る」だろう。私が店にいる間にも、上品そうな中年夫婦やってきて、わざわざ手ぬぐい専用の額を購入して帰った。さすが浅草、粋である。

本来の使い方をしないと怒られそうで気後れしていたが、そんな風に自由な使い道があると知ったならば、つい嬉しくなって何枚か買ってみたくなる。

品定めをしながら、こんな立派な手ぬぐいを持って銭湯に行った自分を想像する。自前で誇れるモノがないだけに、綺麗な手ぬぐいを広げて自慢する姿を思い描き、悦に入る。

と、豪快に湯を浴びる妄想から覚めれば、使い古したタオルをなかなか捨てられず、新品の手ぬぐいはもったいなくて下ろせない自分に気づく。

手ぬぐいのキャンバスに染められた雄大な世界に比べ、我が存在のなんと小さなことか…。

(写真/文 浅草チャンネル編集長 宮崎紀秀)